Образ и речь Смотреть

Образ и речь Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

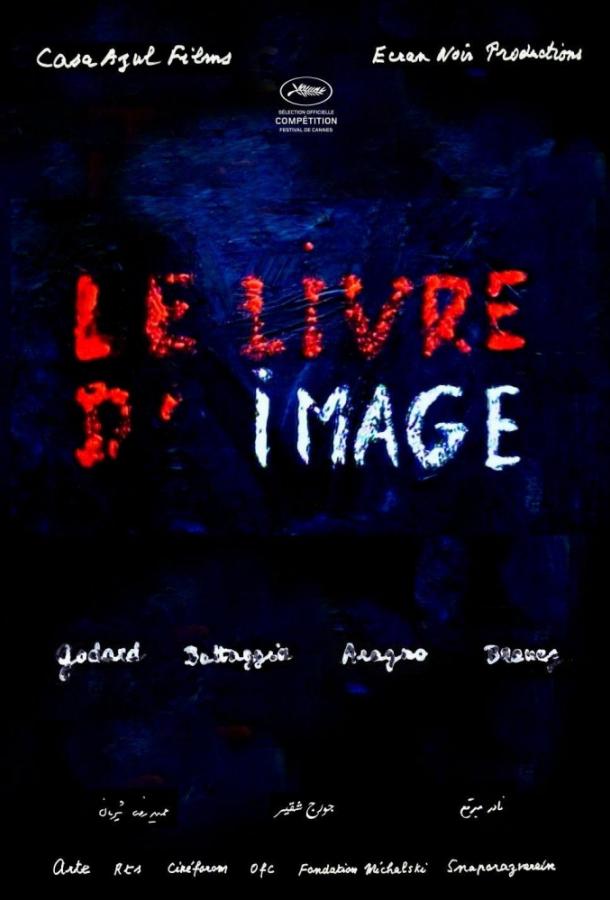

«Образ и речь» (Le Livre d’image / The Image Book, 2018) — Жан-Люк Годар

Вступление: книга образов, конец уверенности, речь как руина и искра

«Образ и речь» — поздний фильм-эссе Жан-Люка Годара, вышедший в 2018 году под французским названием «Le Livre d’image» — «Книга образа». В русском обиходе его нередко называют по-смысловому ядру: это фильм про образ и речь, про их союз и развод, про насилие и нежность, которые рождаются на их границе. Картина состоит из пяти «глав» и эпилога, смонтированных из фрагментов классического и современного кино, хроники, телевидения, собственных съемок, титров, шрифтов и голоса самого Годара. Это не «история» и не «сюжет» — это партитура опыта: как мы смотрим, как слышим, как помним, как забываем, как язык ломается под давлением образов, и как образы нуждаются в слове, чтобы не стать чистой агрессией.

С первых минут фильм заявляет свои правила: образ — материал, слово — инструмент, монтаж — правосудие. Годар, продолжая линию «Histoire(s) du cinéma», но доводя её до предельной лаконичности и жесткости, складывает «книгу», в которой страница — это кадр, абзац — рифма, глава — тематический узел. Озвученный шепотом голос автора, шершавый, иногда прерывающийся, произносит афоризмы, вопросы, цитаты; поверх — набросанные текстовые формулы на экране; в звуковой канве — резкие уровневые скачки: от тишины к оглушительному удару, от классической музыки к механическому шуму. Этот «неудобный» дизайн смыслов — драматургия отказа от комфорта. Годар делает видимой работу мысли: она не течет плавно, она спотыкается, повторяет, усиливает, ломает и собирает заново.

Заглавная идея — «книга образа», «фрагмент» и «право на речь». Годар не предлагает цельной доктрины; он собирает осколки мира, разрушенного «тотальностью» медиа, войн, алгоритмов, и пытается наделить зрителя правом собрать свой смысл. «Образ и речь» в этом смысле — педагогика позднего Годара: автор не диктует, он распределяет внимание. Он знает, что речь в XXI веке устает от собственного многословия, а образ — от собственной безответственности. Поэтому он создает поле, где слово обязано быть коротким и точным, а образ — честным и грубым; где пауза — такая же значимая единица, как кадр.

Первое переживание фильма — свобода и тревога. Свобода — потому что монтаж не ведет за руку, а предлагает тропинки: каждый зритель связывает свои узлы — киноистория, политика, Восток и Запад, любовь и кровь, рука и железо. Тревога — потому что мир, показанный как набор фрагментов, не обещает спасения: никакой «большой речи» не вернется, чтобы «всё объяснить». Эта двойственность — главный нерв «Образа и речи». Годар не утешает и не истерит; он распределяет честность. Слабое слово — ампутируется. Слабый образ — уничтожается. Остается «книга», в которой каждое слово и каждый кадр — как гвоздь и рана.

Фильм радикально персонален и радикально универсален. Персонален — голосом, дыханием, рукой, которая как будто сама запускает монтаж, мягкой и жесткой дикцией старого человека, для которого кино — не индустрия, а опыт жизни. Универсален — потому что материал не ограничен одной культурой: западная классика, русская литература, арабские тексты, швейцарские пейзажи, французские лозунги, голоса войны и революции, вспышки телевизионной пошлости — всё смешано, давая шанс услышать «мир» без национальной упаковки. И в этом начинается разговор о речи: говорить можно только вместе, если признаешь, что твой язык — один из многих.

«Образ и речь» — фильм о праве на речь у образа и праве на образ у речи. Он спрашивает: что происходит, когда мы перестаем доверять словам? Что происходит, когда мы слепо доверяем картинке? Где кончается эстетика и начинается этика? Кто судья? Годар отвечает методом формы: судья — монтаж. Он и раздает справедливость, и показывает, где мы лжем себе, подменяя смысл привычкой.

Контекст и интонация: поздний Годар, постмедийный мир, книга как форма спасения

Контекст создания «Образа и речи» — 2018 год: мир после арабской весны и сирийской войны, после европейских кризисов, в тени террористических атак, в шуме социальных сетей, в усталости новостных потоков, где каждый день — «катастрофа», и все катастрофы превращаются в однообразный шум. Кино живет в эпохе платформ и клипов; внимание — дефицит. Годар, который всю жизнь занимается вниманием, отвечает самым простым и самым трудным образом: делает «книгу». Книга — устройство, которое требует времени, которое отказывается от «скролла», которое предполагает главы, страницы, паузы, тяжелую работу связывания. Кино становится книгой, чтобы вернуть себе форму думания.

Интонация позднего Годара здесь предельно собрана: нет ни игры в «сюжет», ни привлечения «героев», ни соблазна «актуальности». Автор говорит тихо и резко, как учитель, который знает, что времени мало и много одновременно. Он не снисходит и не «троллит» — он предъявляет. Его язык — в равной степени философский и бытовой: рядом с цитатой из Беньямина — бросок простой фразы о глупости телевидения; рядом с кадром из классики — обрывок новостного ролика; рядом с кровью — тихий пейзаж.

Технологический контекст — эстетика «бедного» изображения, доведенная до мистической точности: резкие скачки громкости, видимые артефакты, наслоения, цветовые сбои, стоп-кадры, гранулы VHS и цифрового шума. Это не декоративность. Это этика: носитель важен. Если мир порван, пусть форма будет порвана. Если речь иссякла, пусть голос будет шепотом. Если образ привык блестеть, пусть он будет обнажен до зерна. Годар не делает реставрацию; он делает правду.

Культурные отсылки густы: Годар цитирует кино — от Грина и Пеппер до Росселлини и Хичкока, литературу — от Достоевского до Руссо, политику — от Маркса до арабских мыслителей, фрагменты арабских песен и поэзии, хронику — войны, демонстрации, повстанцев, казни, революции. Но каждая цитата у него — не проверка эрудиции, а тест на способность видеть связь: не «знаешь ли ты источник?», а «слышишь ли рифму?». Это и есть воспитание зрителя: соединять без насилия, тянуть нить через чужой язык, принимать, что ты не всё понимаешь, но всё слышишь.

Идея «книги образа» в контексте позднего Годара — продолжение и апофеоз «Histoire(s) du cinéma»: если «Истории кино» были грандиозной библиотекой памяти, то «Книга образа» — тонкая тетрадь, которую можно носить в кармане. Она короче, грубее, больнее. Она отказывается от «объема», чтобы заработать «плотность». Это интонация старческого великодушия и жесткости: дарить не комфорты, а упражнения.

Политический контекст — не лозунг и не программа. «Образ и речь» отказывается от прямой агитации, но не от политики. Политика здесь — распределение внимания: на Восток, которому на Западе не дают речи; на кровь, которую скрывают за эстетикой; на насилие образа, которое скрывают за рекламой; на тишину, которую скрывают за «информацией». Годар, как и в «Фильм-социализм», делает справедливость делом формы: если мы научимся видеть честно, у нас появится шанс говорить честно.

Наконец, биографическая интонация: автор — стар, его дыхание слышно, его рука — в кадре, его голос — иногда кашляет. Это не «эго»; это признание времени. Книга образа — книжка про старость языка и юность мира. И оттого она звучит как завещание: не как прощание, а как «передача». Вот инструменты — монтаж, внимание, пауза, честное слово — пользуйтесь, пока мир кричит.

Глава I: «О пересчете» — математика образа, суд речи, счет миру

Первая глава — условно о счете, не только арифметическом, но моральном. Годар расставляет кадры, которые требуют «подсчета»: трупы войны, цифры экрана, таблицы телевизионных рейтингов, пачки денег, руки, перебирающие купюры, лица, пересчитывающие судьбы, кадры судов, голосов, бюллетеней. И рядом — классика, где счет другой — число кадров, число слов, число жестов. Возникает вопрос: кто считает? И ради чего?

Звуковой слой обрывается и ударяет: на слово «счет» — грохот, на труп — тишина. Это переворачивает привычную «музыкальную» мораль: громкое — не всегда важное, тихое — не всегда невинное. Годар пересчитывает наши рефлексы, предлагает новый алгоритм: удар там, где мы забыли, пауза там, где мы слишком привыкли. Шрифтовые титры — как налоговые уведомления, но для сознания: «Кто платит?» «Кто должен?» «Кто освободит?» Они появляются фронтально, белым на черном, как выговор.

Монтаж сопоставляет несопоставимое: кадры из «Инферно» Висконти — буржуазная роскошь — рядом с развалинами; рекламный блеск — рядом с кровью; архив войны — рядом с лайфстайлом. В этой арифметике Годар не судит «кого-то», он судит форму: «образ» как товар и «речь» как реклама должны быть вынесены на суд. Не потому, что они «злые», а потому что они сильнее, чем мы думаем. Автор не хочет забрать «красоту»; он хочет вернуть ей налог — ответственность.

Главным приемом главы становится «счет на слух»: резкое поднятие громкости, резкая тишина, хруст, треск, щелчок монтажного склейки — это «звуковые цифры», по которым зритель понимает, где его внимание должно быть. Кино вдруг становится бухгалтерией морали: каждое внимание — запись, каждое отворачивание — долг. Годар не дает формулы; он дает книгу учета.

Параллельно возникает тема рук: руки как инструмент счета, как инструмент насилия, как инструмент любви. Рука гладит, рука стреляет, рука пишет, рука переключает канал. «Образ и речь» сразу формулирует: речь без руки — бесплотная, образ без руки — бесстыдный. Нам придется вернуть руке право — на остановку, на включение, на отказ. И это — начало этики книги.

Глава завершает не выводом, а вопросом, брошенным в экран: «Счет — это справедливость?» Пауза длиннее обычной. Тишина тяжелее. Зритель оставлен с собственной бухгалтерией. Это жестоко и заботливо одновременно: никто, кроме тебя, не распределит свои внимания.

Глава II: «Арабский мир?» — Восток и Запад, право на образ, право на речь

Вторая глава — самая обсуждаемая, часто называемая «Арабский мир?» по крупной титульной надписи. Годар кладет на стол болевую тему: отношения Европы и арабского мира, колониальная память, современные войны, революции и их медийная репрезентация. Он резко и небезопасно смешивает кадры — классические изображение Востока, ориенталистскую живопись, экзотизирующие кадры туризма, хронику из Сирии и Ирака, снятые на телефоны и любительские камеры, фотографии разрушенных городов, лица женщин и мужчин, испуганные и гордые.

Центральный прием — отказ от «перевода» в привычном смысле. Часть фраз звучит по-арабски без субтитров; часть — переводится ломано; часть — вообще исчезает в шуме. Это кажется жестоким. Но это — педагогика: Годар хочет, чтобы западный зритель почувствовал физическое отсутствие доступа к речи, которое он привык скрывать субтитрами. Так появляется уважение: не всё ты понимаешь — не значит, что это меньшеважно. Право на речь — не право быть понятым западным ухом; это право говорить — и быть услышанным через усилие.

Образ — еще более рискованен: показ насилия, крови, разрушений — на грани «порнографии боли». Годар понимает риск и режет избыточность формой: кадры часто «подрезаны», вырваны, погашены тишиной, сопоставлены с классической живописью или со спокойным пейзажем. Это — суд над образом: показывать можно, но нельзя наслаждаться. Монтаж — как этический фильтр.

Звучит вопрос «Кто разрешает вам говорить?» — эхо колониальной администрации, эхо современных границ шенгена, эхо телевизионных форматов, где «говорить» — значит соответствовать «времени». Годар, бросая этот вопрос, одновременно «разрешает» — он дает главе времени больше, чем удобному формату. Это — редкая справедливость: разделить время с теми, кому его не дают.

Шрифты — грубые, большие, иногда красные. «Арабский мир?» — с вопросительным знаком. Вопрос — не титул, это жест. Годар отказался от утверждений. Он признает свое незнание, но не уход. Он остается и слушает. В этом смысл: оставаться — акт политический.

В финале главы появляется пограничная сцена: море, лодка, беженцы. Звук — почти исчез. Пауза — длинная. Это не «символ», это тяжесть. «Образ и речь» не дает выхода, не обещает решения. Он требует времени — не милости, а времени. Время — единственная валюта справедливости, которую кино может платить.

Глава III: «Монтаж правосудия» — насилие формы, форма насилия, зритель как присяжный

Третья глава делает шаг к метатеории: как форма сама становится насилием, как монтаж — судья и палач, как зритель — присяжный, который всегда должен распределить внимание. Годар накладывает друг на друга кадры из классического кино, где насилие эстетизировано — дуэли, казни, пытки — и кадры из хроники, где насилие лишено «эстетики», но приобретает «порнографию реальности». Pядом — тексты о правосудии, кадры судов, лица обвиняемых, прокуроров, залы заседаний.

Главный тезис — насилие формы сильнее, чем мы признаем. «Красивый» кадр снимает с нас ответственность: мы восхищаемся композицией, забывая кровь. «Реальный» кадр снимает наш стыд: мы «видим правду», забывая наше участие. Годар ломает оба механизма. Он «калечит» красивое — резкими звуковыми ударами, шрифтовыми перебивками, «грязью» пикселя. И «очищает» реальное — лишая его вожделения, объясняя паузой.

Титры в этой главе часто звучат как приговоры: «Не оправдано», «Не достаточно», «Слишком много». Они не указывают на «кого-то», они оценивают форму. Появляется замечательный годаровский парадокс: мы судим не людей, мы судим внимание. Слишком много внимания — насилие. Слишком мало — безразличие. Справедливо — трудно.

Звук, как всегда, работает как кирка: резкие всплески и глубокие провалы. В моменты «эстетического соблазна» — грохот. В моменты «реальной боли» — тишина. Зритель вынужден уйти от «наслаждения насилием» к «работе времени». Монтаж превращается в аскезу — отказ от удобства как форма уважения.

Параллельно возникает тема руки снова — рука, которая выключает телевизор; рука, которая открывает книгу; рука, которая берет чужую руку; рука, которая отталкивает. Рука — это наше место в мире образов: она и есть инструмент справедливости. В эпоху «автоплея» рука возвращает право остановки. Это маленькая революция, которая возможна и дома. Годар не делает героику; он показывает возможность: этика внимания начинается с пальца на кнопке.

Финал — короткий, с фронтальным титром: «Справедливость — распределение». За ним — черный экран. Пауза — длительная. Это почти молитва, но без адресата. Адресат — ты. Годар оставляет зрителя присяжным без суда, чтобы тот понял: суд — это каждый кадр, каждый день.

Глава IV: «Любовь и кровь» — интимное и война, тело и экран, речь как доверие

Четвертая глава сдвигает оптику на интимное: любовные сцены из классики, руки на лице, поцелуи, постели, голые тела рядом с кадрами войны, крови, отрубленных частей, взрывов. Это не цинизм и не кощунство; это честность: человеческое тело живет одновременно в любви и в насилии мира. Экран делает из любви картинку, из насилия — картинку. Как вернуть любовь — речь, а насилию — суд?

Годар отказывается от «эротики» и «порнографии» в одинаковой мере — он обрывает, затемняет, «запирает» кадры, приносит звук, где у нас есть визуальный рефлекс, вводит слово, где обычный фильм «молчит». Это создаёт новую интимность — не в «ближних планах», а в доверии. Любовь в «Образе и речи» — это право говорить без насилия. Не «много слов», а «точное слово» между двоими. Автор чутко показывает: тело нуждается в речи, чтобы не стать объектом. Речь нуждается в теле, чтобы не стать пустотой.

Возникает тема «голоса женщины» — звук женского голоса в кадре и над кадром, чтение, дыхание, смех, крик. Годар известен своим сложным отношением к женскому образу; здесь он делает шаг: женский голос получает пространство, время, тишину. Он не «объясняет», не «комментирует», он присутствует. Это важная справедливость: дать речь тому, чей образ история кино часто забирала.

Параллельный мотив — рука и кожа. Кожа — поверхность мира, рука — инструмент внимания. Удар звука совпадает с прикосновением. Пауза — с отстранением. Монтаж превращается в урок телесной этики: нельзя смотреть на тело, как на картинку. Нужно — быть внимательным к его правам. Слова «любовь», «насилие», «согласие» не звучат; они предложены как работа зрителя. Годар не лекционирует, он доверяет.

Глава заканчивается мажорной тишиной: кадр почти пуст, звук растворяется, титр — маленький, скромный: «говорить». Это не призыв, это напоминание. Речь как доверие — единственный мост над пропастью между образами любви и образами насилия. Его нельзя построить быстро. Его можно только начинать.

Глава V: «Наши революции» — история как монтаж, будущее как пауза, речь как риск

Пятая глава — самая «историческая»: революции прошлого и настоящего, плакаты, демонстрации, лозунги, лица массы, руки, кулаки, плакаты, флаги. Рядом — кадры побед и провалов, радости и крови. Годар возвращает свой старый нерв — политическую форму — но держит его в новой этике: никакой героики без внимательной паузы, никакой веры без сомнения, никакого лозунга без чёткого слова.

Титры часто переформулируют известные лозунги, «ломают» их ритм, обрывают, вставляют вопросительный знак. Это ирония и забота одновременно: лозунг без работы — насилие. Ему нужна речь — точная, ясная, распределенная, не монополизированная. Монтаж справедливо делит время между «за» и «против», между прошлым и настоящим, между Востоком и Западом. Это не «нейтральность», это дисциплина.

Звук снова — судья. Крики — прерываются тишиной. Тишина — прерывается ударом. Музыка — становится шумом. Шум — становится музыкой. Это не игра; это учение: если мы хотим говорить о революции, нам нужно владеть паузой. Иначе — мы кричим, но не слышим. Годар делает революцию делом слуха и глаза, а не только горла.

Параллельно звучит тема «будущего как паузы». Пауза — не пустота; это шанс. Фильм делает из паузы оператора надежды: не «всё будет хорошо», а «всё может быть иначе». Это тонкая, почти незаметная надежда — не верит в мессию, верит в внимание. Внимание — и есть политическое достоинство.

Глава завершает не салютом, а скромным эпилогом: рука режиссера (буквально) в кадре, собирающая монтажную полосу; голос — шепчет; экран — чернеет; слово — маленькое: «книга». Книга — и есть революция формы. Она медленная, она повторяющаяся, она упрямая. Но она — единственное, что у нас есть.

Эпилог: «Черный» — пауза как место, книга как жест, зритель как соавтор

Эпилог «Образа и речи» — черный экран, тишина, иногда — одинокое слово, иногда — вспышка кадра. Это не «конец», это место. Место, где зритель может наконец услышать себя. Годар доводит свою педагогику до логического завершения: кино уходит, чтобы оставить тебе ответственность. Ты собрал свою «книгу» из предложенных и дарованных фрагментов? Ты распределил время? Ты дал речь тем, кто был лишен? Ты остановил насилие формы хотя бы в своем доме? Эпилог не отвечает — он дает возможность ответить.

Черный экран у Годара — всегда не пустота, а полнота. Это страница, которая ждет слова. Но теперь слово должно быть твоим, честным, коротким, заслуженным. В этом — редкая форма уважения к зрителю. Автор не «берет» тебя в «фан-клуб», он отдает тебе инструмент — книгу внимания. И это — главный дар фильма.

Эпилог — также признание старости. Голос — тихий, рука — дрожит. Но дрожь — не слабость, а стиль. Мир дрожит, наша речь дрожит, наши образы дрожат. Годар оставляет дрожь в форме, чтобы мы смирились с несовершенством и нашли в нем этику. Совершенство — ложь. Работа — правда.

И наконец, последний жест — титр «конец» или «нет конца». Картина часто обрывается не «финишем», а «открытой дверью». Это и есть книга: всегда недочитанная, всегда недописанная. В этом — бесконечная возможность. И бесконечная обязанность.

Темы и смыслы: речь как ответственность, образ как материал, книга как педагогика, Восток как право на время

- Речь как ответственность: Слова в «Образе и речи» редки и тяжелы. Годар убирает разговорность, чтобы оставить ответственность. То слово, которое звучит, — как присяга. Этому учит пауза: если молчание работает, слово не обязано оправдывать себя количеством.

- Образ как материал: Образ — не украшение, не товар, не «контент». Он — материал, тяжелый, опасный, способный убивать и спасать. Фильм делает из образа «дерево»: плотное, с годами, с ранами. Его нельзя гладить против фактуры. Его нужно пилить правильно. Монтаж — плотник.

- Книга как педагогика: Книга — форма обучения внимания. Главы, страницы, абзацы, паузы — всё это инструменты дисциплины, которые поздний Годар приносит в кино. Он требует от зрителя того, чего книги требуют от читателя: времени, труда, повторения, сомнения.

- Восток как право на время: «Арабский мир?» — не предмет, не объект. Это — право на время и речь, которое Запад обязан признать не милостью, а справедливостью. Фильм распределяет время — это его главный политический акт. В этом — урок: справедливость в мире образов начинается с тайминга.

- Насилие формы: Эстетика может быть насилием, если она отменяет память. Реализм может быть насилием, если он отменяет ответственность. «Образ и речь» строит этический монтаж, который награждает внимание и лишает удовольствия там, где оно паразитирует на чужой боли.

- Любовь как речь: Интимное нуждается в слове. Не в тексте, а в речи — согласии, отказе, просьбе, благодарности. Фильм возвращает любви голос, не превращая её в «серию картинок». Это работа — и она тонкая.

- Пауза как надежда: Надежда позднего Годара — не в сюжетах, а в паузе. Пауза — место, где можно еще не знать, но уже не лгать. Это редкий ресурс. Его нужно защищать.

Визуальный язык и звук: шрифт как удар, шум как правда, зерно как честность, монтаж как суд

- Шрифт: Фронтальные, грубые надписи, часто с вопросительным знаком, иногда — с красным акцентом. Шрифт — инструмент ритма и смысла, не просто «титры». Он ударяет, как барабан, заставляя перестроить внимание.

- Шум: Звук в фильме — не подклад, а оружие и защита. Резкие скачки громкости разрывают иллюзию комфорта. Тишина — не «пустота», а место для работы. Годар требует слуха не меньше, чем зрения.

- Зерно: Пленочные и цифровые артефакты видны и существенны. Это признание материала — фильм не прячет рубцы. Зерно — метафора времени: мы смотрим не «идеальную» картинку, а «живую» поверхность.

- Коллаж: Наложения, разрывы, повторные проходы, торможения — коллажное устройство делает видимой работу памяти. Мы не получаем «поток», мы получаем «страницы». Это сложнее — и честнее.

- Цвет: Цветовые решения — не «стилистика», а климат смыслов. Холодные голубые — война и информация; теплые охры — любовь и быт; черный — справедливость и пауза. Цвет у Годара — некрасивая правдивость.

- Рука: Реальные жесты — включение/выключение, перелистывание, указание — появляются как знак «ручного» управления вниманием. Это против «автоплея» современного экрана. Рука — свобода.

- Монтаж: Монтаж — суд. Он назначает время, раздает удар, дарит тишину, режет удовольствие, запрещает бесстыдство. Это и есть главный инструмент ответственности. В «Образе и речи» он слышен как голос закона без полиции.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!